電子顕微鏡でミクロの世界を見てみよう!|HICity春スクール2024(日立ハイテク編)

2024年2月から3月にかけて、HANEDA INNOVATION CITY(以下、HICity)で、大田区の小中学生と保護者を対象にした「HICity春スクール2024」が開催されました。羽田空港や周辺施設等を知り、理解を深めることを目的とした羽田みらい開発株式会社によるイベントです。

参加者は「羽田空港にまつわるコンテンツ」、「地域や“まち”の特性を活かした企業と連携したコンテンツ」の両方に参加します。今回レポートするのは後者となる内容の、HICityにも拠点を構える株式会社日立ハイテクによる、2024年3月2日に開催された、ミクロな世界を電子顕微鏡で観察するワークショップ「体験! 知っているものの知らない世界」です。

日立ハイテクは「見る・測る・分析する」を基盤に、電子顕微鏡をはじめとする分析・解析技術を、大学や研究機関に提供する企業です。主に、ヘルスケア、ナノテクノロジー、バリューチェーン、コアテクノロジーの4分野で専門性の高いソリューションを提案しています。

本記事では、子どもたちが前のめりで参加した日立ハイテクのワークショップの様子をお届けします。

身の回りのものを深く知る「これなんだクイズ」

「こんにちは! 今日は君たちの身の回りにあるもののミクロな世界を見ていくよ」と、元気よくスタートしたワークショップ。講師を務めるのは大ちゃん先生こと、日立ハイテク・サステナビリティ推進部の寺田大平さんです。

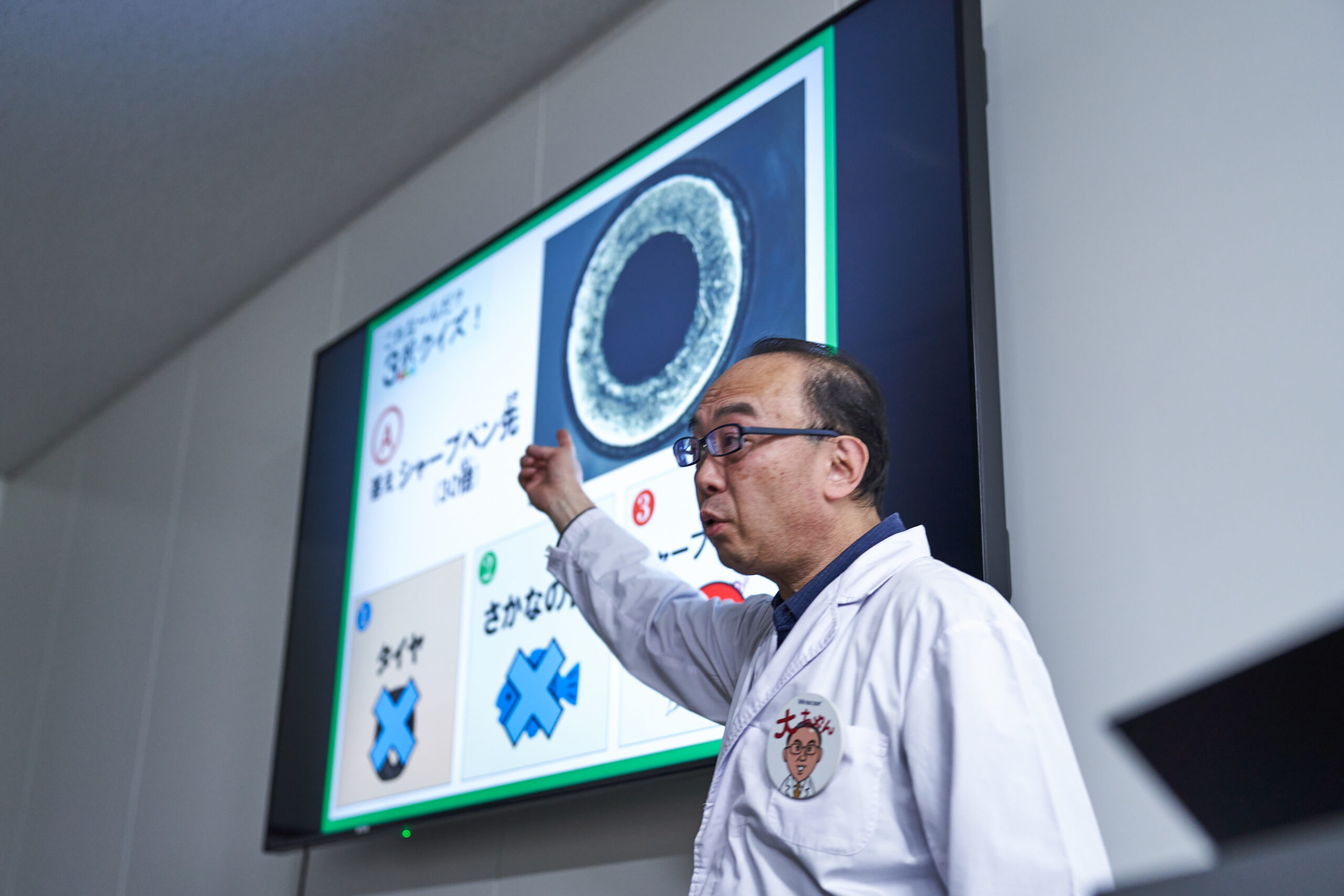

まずは身近なものをテーマにクイズ。最初に登場したのは、いちごの表面を拡大した画像でした。「さて、これは何か分かるかな?」と大ちゃん先生。子どもたちも「もしかして……!」や「いや、違うかも」と首を傾げます。クイズは難易度を上げていき、最終的には猫の毛を拡大した図へ。保護者も頭を悩ますほどの難問となりました。

さらにワークショップではヨーグルトのフタに注目。近年メジャーになりつつある、ヨーグルトが付きづらいフタの謎に迫りました。普通のヨーグルトとフタに工夫が施されたヨーグルトの2種類を子どもたちがシェイク! その後、そろりとフタを開けてみます。

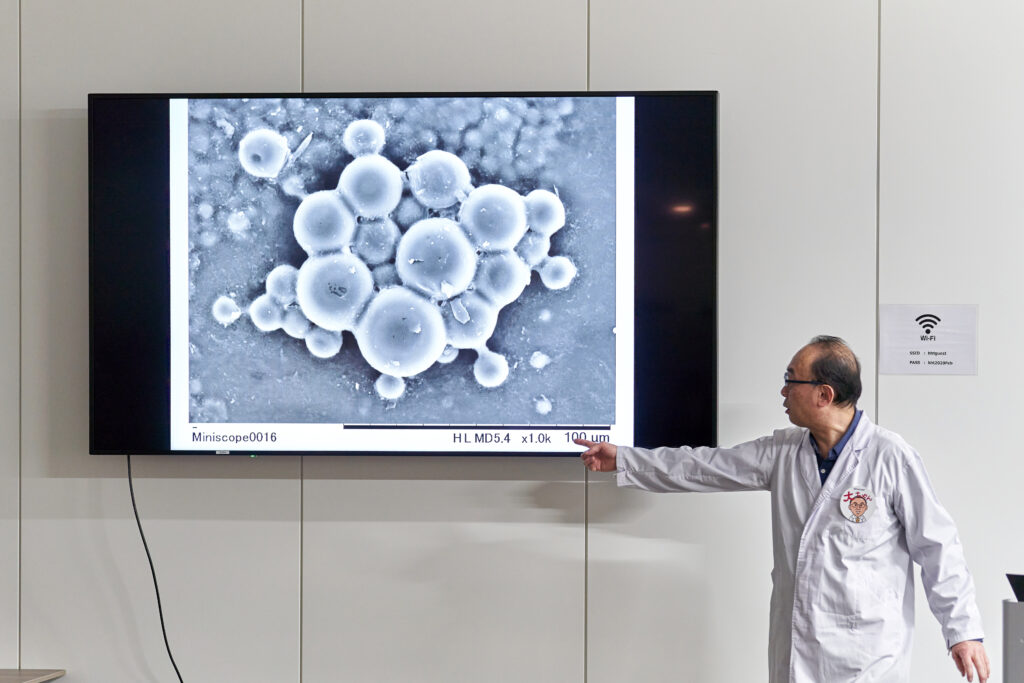

「実はね……」と大ちゃん先生が見せてくれたのは、ハスの葉の表面を電子顕微鏡で拡大した図。これとヨーグルトのフタの構造が似ているというのです。

「ハスの葉の表面には細かな凹凸が付いていて、水を弾く性質があります。ヨーグルトのフタはこの構造を真似したんですね。このように自然界にあるものの性質を真似することを、バイオミメティクスと言うんですよ」

身近で当たり前にあるものでも、視点を変えれば全く違うものに見えてきます。少しでも疑問に思うことがあったら立ち止まってじっくりと観察してみる。大ちゃん先生はそんなメッセージを改めて子どもたちに伝えました。

電子顕微鏡で覗くミクロの世界

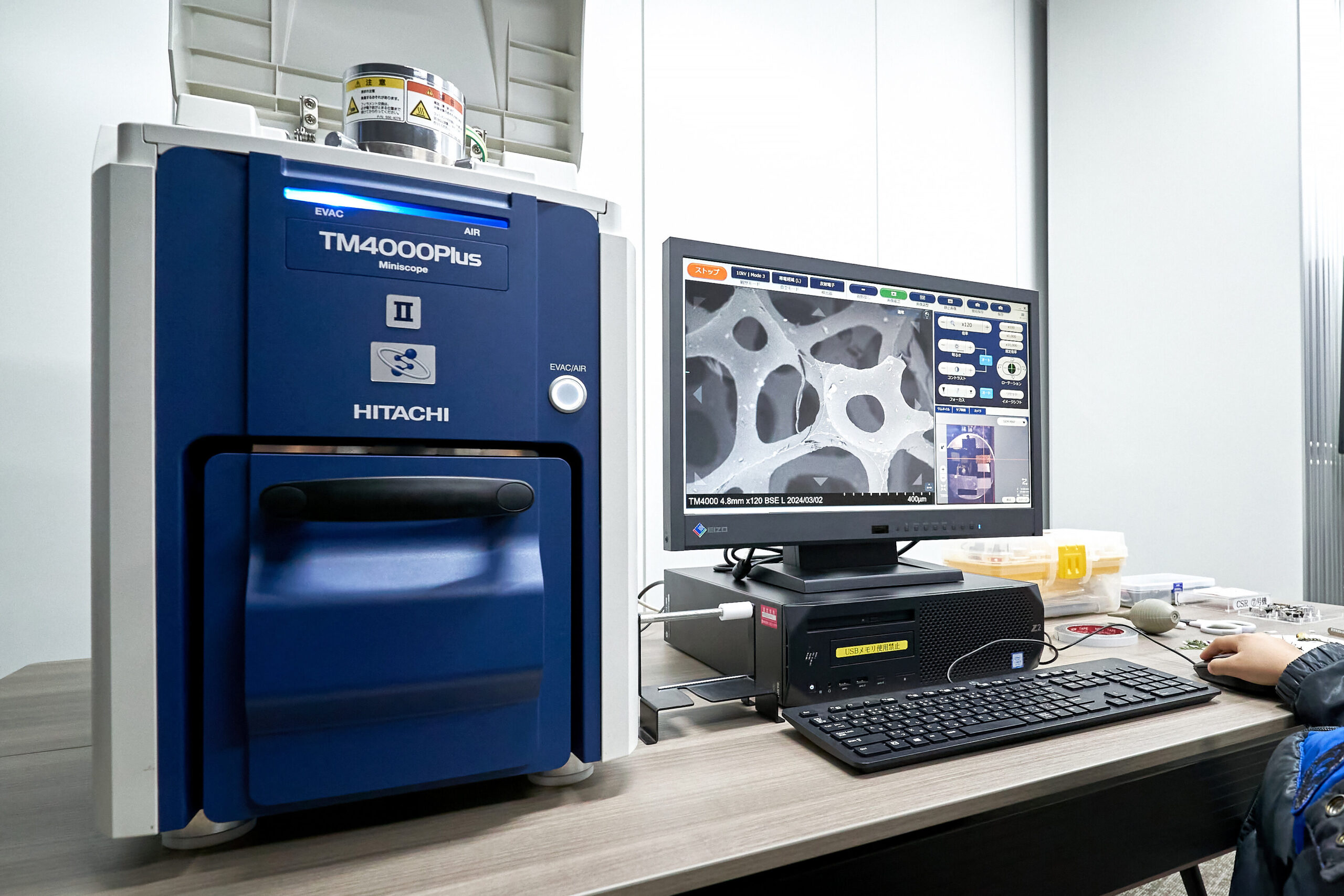

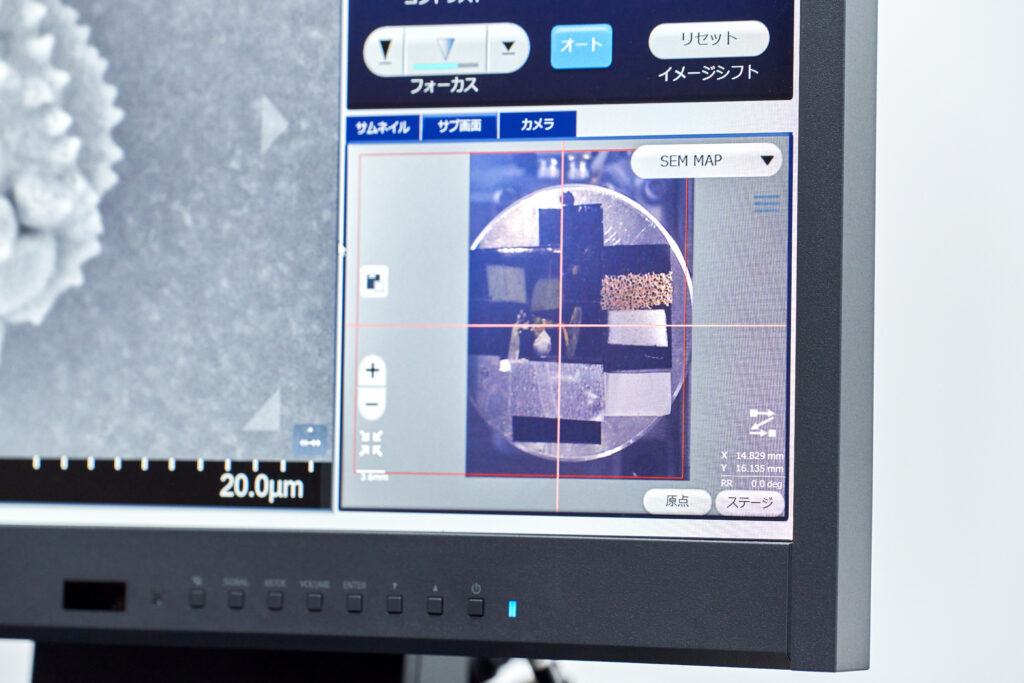

そして本日の主役、電子顕微鏡の登場です。この日使用したのは日立ハイテクの卓上顕微鏡 Miniscope®です。学校の実験などで使用する光学顕微鏡の倍率は最大400倍程度なのに対して、電子顕微鏡はなんと30,000倍! とてもコンパクトで、操作しやすいのが特徴です。クイズの正答率が高かった4人の子どもたちを代表に、卓上顕微鏡 Miniscope®を使ってさまざまな対象物を実際に観察してもらいました。

展示ブースで学ぶ日立ハイテクの歩み

ワークショップを終えた参加者たちは、次に羽田イノベーションシティ内にある日立ハイテクの展示スペースへ。日立ハイテクはヘルスケア事業の拡大を目指して、2022年10月より羽田イノベーションシティに新拠点を展開しています。このスペースには日立ハイテクのワークショップを終えた参加者たちは、次にHICity内にある日立ハイテクの展示スペースへ。日立ハイテクはヘルスケア事業の拡大を目指して、2022年10月よりこの地に新拠点「ヘルスケアイノベーションセンター東京」を展開しています。このスペースには日立ハイテクのこれまでの歩みや、未来への展望が展示されており、打ち合わせや商談もできる多目的な空間となっています。

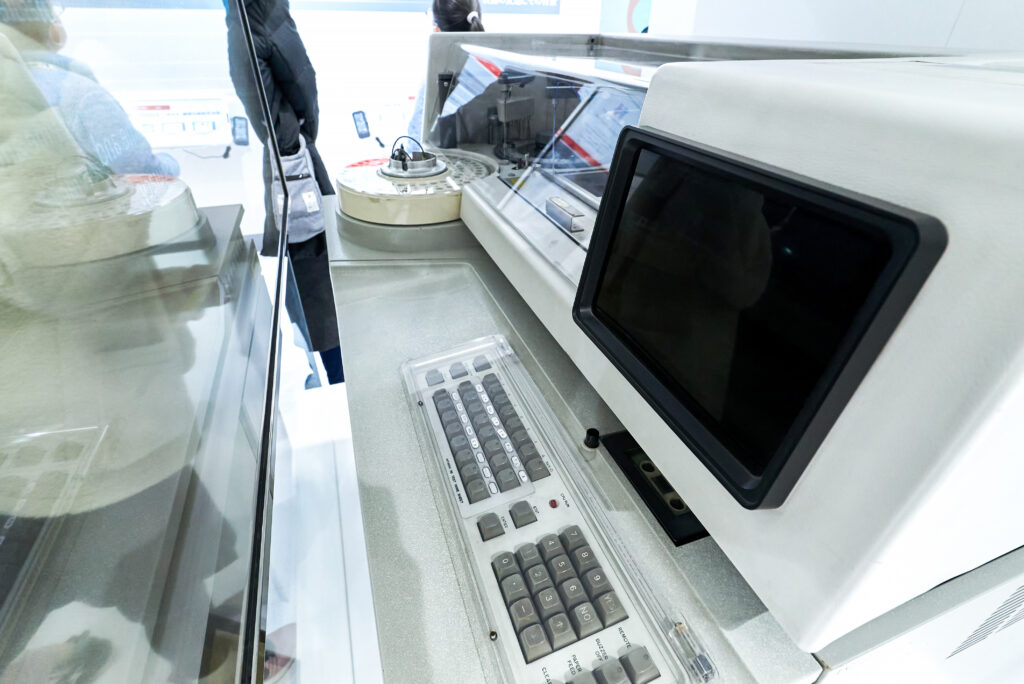

展示スペースの中央にあるのは、日立ハイテクが開発した「日立705形自動分析装置」。医療分野での発展に大きく貢献し、2018年には国立科学博物館重要科学技術史資料(通称:未来技術遺産)にも登録されました。非常にレアな展示に、ワークショップ参加者も興味津々です。これまでの歩みや、未来への展望が展示されており、打ち合わせや商談もできる多目的な空間となっています。

私たちの暮らしをはじめ、その先の未来までを見据える日立ハイテクは、医療分野や環境保全分野、さらには産業分野まで幅広い科学技術の発展を牽引しています。それは多種多様な価値観が集うHANEDA INNOVATION CITYにとっても大きな存在感を示しています。

身近なところに疑問を持って、とことん探求していく。ワークショップや展示を通じて、日立ハイテクが子どもたちに伝えたメッセージは、大人の私たちにとっても響くものでした。

INFORMATION

【HICity 春スクール2024(日立ハイテク編)】

開催日:2024年3月2日(土)

開催場所:日立ハイテク ヘルスケアイノベーションセンター東京(HICity K棟4階)

主催:羽田みらい開発株式会社

コンテンツ提供:株式会社日立ハイテク

協力:羽田旅客サービス株式会社

後援:大田区

text : Miyu Oshiro photo : Nozomu Ishikawa